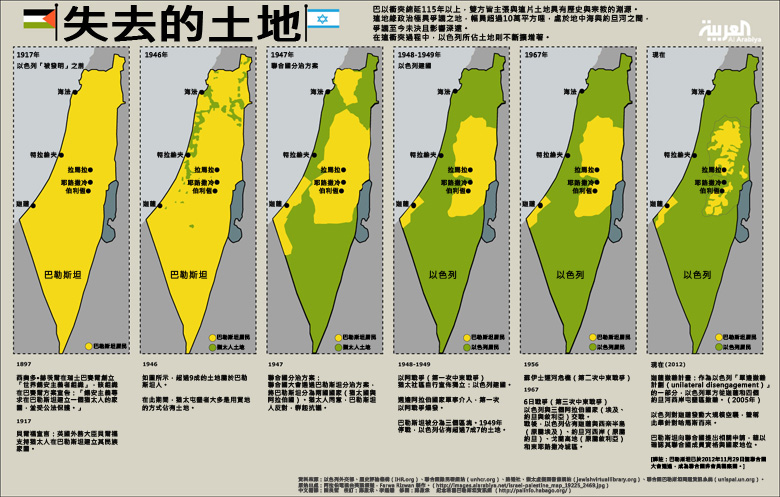

支持巴勒斯坦難民返鄉權,便是向種族主義說「不」

(By Ilan Pappe)

- 伊藍.培皮(Ilan Pappe)著;賴佑明 譯;李鑑慧 校訂

- 2011.02.21

講稿原出處:2010.11.26, Stuttgart Conference

講稿全文:網路多處皆有轉載,可參考Z-Net

首先我要感謝這場會議所有的籌辦者,他們花了很大的工夫才使我們能夠聚在這裡。但是由於以色列的控制,我們不得在巴勒斯坦會面,我希望有一天我們能在那兒見面,而不是專程跑到德國斯圖加特(Stuttgart)冰冷的山丘來。

但這也正好告訴我們猶太復國主義(Zionism;另一常見譯名為錫安主義)是怎麼一回事了,它不允許一般人過著普通生活或者建立正常友誼,人們必須艱辛地通過層層障礙,才能滿足共同生活這最基本的人類欲望。

我們存活在一個詭異的年代。一方面我們無法如改革者一般訴諸一個更好的以色列政府。我認為這個政府的一切作為早已讓任何對猶太復國主義之複雜分析都顯得多餘。我們非常容易揭穿以色列之政策,以及其背後種族歧視(racism)的意識型態。另一方面,以色列是過去三年裡西方世界最為成功的經濟體,表現比起德國還好上許多;它有穩定的銀行體系,它的貨幣是世界上最為強勢的貨幣之一,西方經濟體近三年來所遭遇的困境,以色列也完全沒有。

這結果是一般西方人與以色列人,特別是以色列猶太人,在看待以色列這件事情上,有著令人困惑的落差,後者自認為生活在一個非常成功的社會,他們相信以阿衝突基本上已經結束,巴勒斯坦的問題已經不存在,他們會說:「噢,是的,是還有些迦薩的問題,或者黎巴嫩真主黨的問題,但這些都不是以色列獨有的問題,這些只不過是所謂反恐戰爭的一部份。」

我們存活在一個詭異的年代,因為儘管以色列的政策經常遭受外界嚴厲的批評,也不斷有示威遊行,抗議發生在迦薩的屠殺,或是抗議以軍對開往迦薩船隊之襲擊,然而卻沒有人敢挑明以色列這些政策背後之意識型態。我們的抗議行動從來不直指猶太復國主義,因為歐洲議會甚至曾將反猶太復國主義的示威抗議譴責為反猶主義。

想像一下,南非也發生過種族隔離,倘若在當時我們被禁止針對種族隔離進行示威抗議,而只被允許抗議發生在索韋托(Soweto)的屠殺,南非的種族隔離會有消解的一天嗎?……相比之下,以色列似乎頗為成功地規避了對其真正罪行之批判。而德國對以色列這項勝利也有相當大的貢獻。以色列的主要問題、主要國家犯罪之因素並沒有被切實分析、沒有被碰觸,也沒有被討論過;眾所觸及到的,只有表面症狀。我不是是個醫師,也不具醫療專業,但至少我曉得,僅僅處理表面症狀而非從病因處著手,病人是無法痊癒的。

因此我認為,作為改革行動者,我們必須要改變我們的行動策略。這並不是說我們必須要改變我們那頗為成功的抵制以色列商品的運動,或是我們在德國以及世界各地聲援巴勒斯坦人民的活動,這些都是歐洲公民社會令人動容的力量之展現,絲毫不比昔日反對種族隔離的抗爭運動遜色。但是我們,我們之中大部分的人,並沒有使用最恰當的語言來描述我們所面臨的問題,這使得我們無法直指並成功傳達問題的核心究竟是甚麼。

外界對以巴問題最大誤解之一在於,一來,以巴問題絕不如他們想像中的複雜難懂,我們對這類事件應該感到熟悉才對:外來的歐洲殖民者對於當地原住民不只加以屠殺也加以驅離,在這點上,以色列復國主義者絕非首例。另一方面,以色列在包括德國在內的盟友的縱容之下,發展出一個對以巴問題的非常複雜的詮釋,複雜到只有他們自己才能理解,其他人不懂於是也就不容置喙,尤其你如果是德國人的話,你不被允許插手這件事,因為事情非常複雜。

但事情不是這樣的,問題並不複雜。這也是為什麼瞭解歷史是那麼地重要。去瞭解那段並不複雜的、關於猶太復國主義者向來如何對待那些原生居民的歷史是理解的關鍵。是的,我同意,還有其它事件也有關係:歐洲猶太人的悲劇、納粹大屠殺,還有像是……基督教與猶太教之間超過兩千年的關係等。但是這些都只是以巴問題的題外話,這些都不是故事的主軸,它們也許是故事的一部份,但不應從它們去理解以巴問題。

這也是為什麼以色列人,甚至是那些身為以色列公民的巴勒斯坦裔學生,當他們開始學習他們自己國家的歷史時,他們得先從奧德薩屠殺(譯註:十九世紀下半期至二十世紀初期,俄國境內多地,包括Odessa地區,發生數波迫害與屠殺猶太人之事件,促發了日後之猶太建國運動。)開始。我記得我在以色列大學任教時,我的一位巴勒斯坦裔學生問我:「你能解釋為什麼像我們這些出生在拉…、薩…、或是內蓋夫(Negev)的人,學習自己的歷史,得要從發生在奧德薩的事件開始呢?」他們甚至不知道奧德薩在哪裡。於是我告訴他們,這是因為即便身在以色列,他們也如同身處在西岸地區或者是迦薩走廊的巴勒斯坦人一樣,處於被佔領之狀態。以色列國內的巴勒斯坦人也同樣被佔領、同時被殖民。假使我們不明白這點,我們將無法打開問題的癥結。

因為那始於1967年的所謂的「和平進程」實際有如發生在火星上、月球上……

因為這是我所知道的歷史上唯一與待解決之問題毫不相關的和平進程。無論是1977年的日內瓦、1991年的馬德里,還是1993年奧斯陸的和平進程,都甚少涉及以巴問題的本質。我同意它們或許處理了表面症狀,但是並未觸碰到問題的核心。

這便是以色列的另外一項重大勝利:「和平進程」同公眾輿論一樣,都無法處理到以巴問題的核心。所以當我們回溯歷史,並尋找描述事件的恰當當代用語時,這不表示我們是不合時宜的(anachronistic)—因為我們使用了十九世紀之詞彙如「殖民主義」,描繪了二十、二十一世紀的現象。我們不但並非不合時宜,而且實際上還恰好符合當代需求。接下來我將進一步闡明。

猶太復國主義就是殖民主義。你若能有此理解,你就是我遇過的最年輕且成功掌握時代脈動的歷史研究者。任何威嚇你不准這麼說,並且告訴你這是無助於現況的過時說法,或者說這是反猶主義的人,他們才是真正不合時宜之人、是住在月球或是火星上的人,而且執意以著偏離現實世界之方式,談論現實問題。的確,你如果懂希伯來語,你會知道在希伯來語一而再、再而三用來指稱1882年至今的復國主義運動的單字「hityachwut、hituachahut」,只能有一種翻譯,那就是「殖民化」(to

colonize)。再沒有別的意思了。

十九世紀末,當殖民主義受到公開支持的時候,猶太復國主義運動是非常樂意使用「殖民化」這個譯名的。但是之後,當他們發現殖民主義不再那麼受歡迎時,他們改變了譯法。他們發現英文裡「定居、屯墾」(settlement)這個單字帶有其它含義,於是他們採用這個單字來替換原先的殖民一詞。復國主義者會這麼說:「是的,我們是來這裡『定居、屯墾』的,我們不是來『殖民』的。兩者有所不同,這是相當複雜的,而且只有我們以色列猶太人才能理解,理解為什麼以色列在巴勒斯坦的殖民與白人在非洲的殖民是不一樣的。」

依照猶太復國主義者的說法:你若不是以色列猶太人,你就不能理解,尤其你若不是猶太復國主義者的話,你當然更不能理解為什麼兩者之間有所差別。所以我認為非常重要的是,無論我們是在課堂授課、公開辯論,或是與西方的政治精英交涉時,我們都要明確地告訴他們:你們是在對付現代最後一個殖民主義運動。這詞彙聽來雖然讓人感到不合時宜,但是即便處在二十一世紀,他們確實依然採行著如同十九世紀殖民主義者的手段。

所以我認為西方社會所有秉持良知的人,如同那些在殖民時代裡曾挺身反對殖民主義的先人一樣,是無法站在殖民主義陣營這一方的。我相信我們能夠說服他們,但首先我們必須釐清我們的用字、還有釐清思考上的干擾,並且不要在意不明就理的人怎麼說。他們怎麼說都無關緊要……因為即便你表示支持以巴「兩國共存」之方案,他們也會把你當做反猶份子,因為他們會說你理解問題的方式與他們不同。因為你不理解問題,所以你以為這兩國方案應該包含讓迦薩及西岸建立成一個主權獨立的國家……但他們仍然會說你不懂的,這是錯誤的理解。

現在巴勒斯坦人住的地方就像兩個南非的班圖斯坦,西岸地區被切成12塊、迦薩地區則像個集中營,兩者間完全無法通行,並且僅在拉馬拉(Ramallah)有基本統治雛型的「政府」,而以色列猶太人或是復國主義者會說,「這就是巴勒斯坦人的國家,如果你並不明白這就是個國家,這就顯示了你顯然還並不明白以巴問題的複雜性」。

我希望大家能夠明白,殖民主義是描述今天以巴問題最為恰當的概念。以巴衝突的兩造不是兩個獨立自主的國家,而是殖民者與被殖民者的關係。我們也應該持續吸引那些曾經對抗過殖民主義的老將,或者是年輕的改革者,共同對抗這應該是普世所譴責的殖民主義,抗議這個破壞原生居民生活的外來勢力。猶太復國主義者在1882年以及1948年就已經持續著殖民活動了,甚至昨日在內蓋夫和西岸就這麼做了,如果我們持續偏離現實,談論著所謂的和平協商、兩國論、以及其他與實際現實毫無關聯的概念,殖民主義的暴行將持續下去。

第二個我認為以巴問題上很重要、並且必須持續傳達出去的觀點是:無論是當下持續暴行下的受害者,或者是每年一月我們都會追悼的在2009年迦薩遇難的受害者,或是每年五月都會追悼的1948年以軍暴行的受害者,他們全都是種族淨化(ethnic

cleansing)的受害者。

種族淨化雖然是晚近才發展出來的概念,起源自九零年代的南斯拉夫戰爭。但是更早之前,這類意識型態及政策已經為國際社會所譴責;與之相比,只有種族滅絕(genocide)才更為嚴重,而且如同我們在其它地方所見到,兩者間經常存有關聯。當一個政權實行種族淨化或是種族滅絕之政策時,兩者所一貫訴諸的手段,就是將驅離或是殺戮的目標「非人化」(dehumanization)。如同我在以色列控制下之巴勒斯坦所看到的那樣,普通的巴勒斯坦人被徹底地非人化。

任何人像我一樣在以色列住得夠久的人,都曉得在以色列服役會使得士兵變得麻木不仁。一位以色列士兵看到一個巴勒斯坦的嬰兒,他不是看到嬰兒,而是看到一個潛在敵人或者未來的炸彈客,倘若哪天那個士兵把嬰兒丟出房子或是直接殺害,我們也用不著吃驚。因為即便是幼童,也同樣徹底遭到非人化。發生在巴勒斯坦的種族淨化暴行進一步轉變成種族滅絕的那天已不遠矣。

這就是為什麼我認為種族淨化政策就是嚴重的國家犯罪,我們不能將之簡單理解成以色列政權的政策問題,而是應視之為嚴重的以色列政權的犯行。

我們應該這麼做是因為只有法西斯式的思考才會宣稱在所有歷史情境中政權與國家乃是同一回事。不,他們是不一樣的。有時候一個政權可能是發生在一個國家中最糟糕的一件事。對於巴勒斯坦的人民來說,最糟糕的一件事便是以色列這個政權。如果我們想要給巴勒斯坦帶來和平,並使生活其中之人都能夠享有平等,使他們在各方面都能比中東其它地區更好,甚至超過歐洲某些地方,便是去改變以色列國家之政權。我知道這並不容易,而且這也並非在質疑任何國家存在的權利。

我們是個別的行動者,我們沒有能力去挑戰任何國家存在的權利,我們更無法去消滅一個國家(以色列才有能力,我們沒有)。我們擁有的只是道德力量來告訴他們,他們所建立的國家是什麼樣子的,並且告訴他們,他們所維持的國家是會如何嚴重傷害其人民的。這個創立於1948年的以色列國將半數巴勒斯坦原住民驅離了家園。請告訴我,歷史上還有哪些時期或哪些地方,有國際社區是這麼打著和平的口號並且高論著:「為了使這個國家成為和平之地,我們必須把此地一半的居民趕走」?

只有在以色列和巴勒斯坦,我們才得以見證到這詭異的歷史發展,代表國際社會集體意志的聯合國,竟然告訴全世界,它允許以色列以和平之名趕走半數巴勒斯坦的原住民。如果你一旦這麼開始述說以色列的歷史,那麼一切就變很難溯往與改變了,你必須勸對方好好去讀讀歷史,告訴他們1947年領土分割的想法是不道德的,儘管你在1947年也許還不能確定這並非是個良好、現實的政治構想。我能理解在1947到1948年間,你也許會說:「讓我們試試看吧,看看把這塊土地分割成兩塊會是什麼樣。」這想法也許可以成功,又有誰能未卜先知呢?

但是六十年已經過去了,我們還能爭辯當初把嬰兒(領土)分割為兩部分的決定是否為妥當的嗎?你們都知道所羅門王針對兩個母親爭奪一個嬰兒所做之判決的典故,對吧?所羅門王知道,只有真正的母親才不希望她的孩子被切成兩半,所以故意提議將孩子切割。在以色列和巴勒斯坦的狀況中,我們大概知道誰總是想分割嬰兒,另外誰才是孩子真正的母親。所以我們可以見出種族淨化的發生與國際之默許與縱容有著莫大關聯。從聯合國決議到後來的歐洲共同體和美國都說巴勒斯坦唯一可能獲致和平的方式就是讓以色列驅逐足夠多的巴勒斯坦人,以及取得足夠多的巴勒斯坦領土,然後再建立所謂「中東地區唯一的民主政體」。

猶太復國主義者的計畫,徹底顛覆了西方在四零年代末到五零年代初的所有常見用語。讓我們看看他們是如何建立「民主」政權的。難道為了建立一個猶太人佔多數的國家,便可以驅離當地的原住民?但這也正是目前以色列年輕人心中所相信的。他們在政治學科中學到,為了建立一個多數決的民主社會,你有必要先界定誰是「多數人」--亦即猶太人,即使必須先屠殺另一半人口來獲致也無所謂,然後你才可能確信誰能在民主選舉中勝出。

以色列人對於透過種族淨化或種族滅絕政策以創造出來民主所需之「正確選民」這回事,一點也不感到奇怪。許多西方人稱以色列為民主國家,因為他們只看到多數決的那一面。而事實是,以色列為了維持他們心中認定該有的多數,而對巴勒斯坦人持續進行著種族淨化、殖民、殘殺,或囚禁他們於迦薩這樣一個巨大貧民窟之地……這些都是當外人談到以色列民主時,從來不視之為其問題的一部份。

所以我認為我們應該挑明白、講清楚的是:依照猶太復國主義的思維,唯一能夠維持他們民主政體的辦法,就是不惜採用種族清洗的手段,持續做為一個罪犯國家。這如同讓惡貫滿盈的一群罪犯,握有一個民主體系,然後以著真槍實彈、暴力,以及絕對的權力,維持著這個體系。

在談過殖民主義和種族淨化這兩個概念之後,我最後要談的概念與這兩者也都有著很大的關聯,那就是:驅動以色列這樣一個猶太國家背後最主要的意識形態,其實就是殖民主義和種族淨化。當然,不管是做為生長在以色列的人,或是世界各地支持以色列的人們,我們向來不是這樣被教導的。我們被灌輸了另外兩套意識形態:其一,猶太人為了尋找一塊能夠安全生活的地方,而選擇來到了以色列/巴勒斯坦。但實際上我們知道以色列對猶太人來說並不是一塊安全之地,相反地,自1948年之後,猶太人在此地喪生的人數遠比在世界其它各地都還要多。另一個說法是,以色列是猶太人唯一能夠展開民族運動、重新界定民族身份的地方,在這兒,他們才能夠實踐其民族自決權。

但是我們知道以色列對於猶太民族自決權其實並不感興趣,這是為什麼還有為數眾多來自世界各地的非猶太人移居以色列。因為對於以色列來說,最重要的是確保這裡是一個非阿拉伯國家。所以如果你是巴哈伊教徒、你住在喜馬拉雅山,但你確定不是個阿拉伯人,那麼你將可以立即獲得以色列猶太公民的身份。只要你願意來的話,猶太拉比會擔保你是一個猶太人,只是你得經過痛苦的割禮就是。總之只要你不是阿拉伯人,你將因此而受到歡迎。但如果你是一個阿拉伯化的猶太人,你得先「去阿拉伯化」,否則你在以色列猶太人的社會是不可能受到歡迎的。

我要談的關於以色列的第三個、也是最後一個問題,就是種族純淨(ethnic purity)。以色列對於種族純淨的追求也與難民返鄉權有著很大的關聯。大部份的人,包括我們最好的朋友如Noam

Chomsky(他和Uri Avnery,還有其他人都是我的好朋友,我不是在嘲諷他們,我和Noam Chomsky

最近才合寫了一本書,但是我在這點上完全不同意他們的觀點。)他們反對公開擁護難民回歸的權利。他們認為基於現實考量,告訴那些難民有一天能夠回歸故土是不切實際的,他們認為應該鼓勵難民替自己設想不同的未來。但我會說,如果你的分析只受制於強權政治之操控的話,那麼這種漠視道德原則的分析才真正是不切實際的,不會是好的政治訴求。因為假使這種分析的基礎所派生出的論點是有效的政治訴求,那麼這似乎是在說權力平衡的考量決定了我們的態度。

但是就我們目前所看到的,權力天平的兩端分別是掌握中東最強大軍事力的政權和全世界最弱小的武力。如果我們仍然讓權力平衡的想法影響我們的態度,我們甚至無須為了解決以巴問題在這裡聚會,只要讓事況任由以色列擺佈就好了。但我們曉得以色列非常清楚知道自己想要什麼,他們想要盡可能地佔領巴勒斯坦,並且使這片土地上愈少巴勒斯坦人愈好。復國主義者早在1882年就這麼想了,直到2010年他們還是這麼想。他們從沒有改變,只是手段有了些改變,因為現實環境也改變了,但是那個成功、繁榮的以色列遠景—愈少阿拉伯人愈好、愈多巴勒斯坦土地愈好—從來沒有改變。所以假使政治現實應該決定我們的態度,那麼我們只須屈服於現狀即可。

所以當我們主張難民返鄉權時,我們不只是把它當作一個政治訴求來提到它,我們還要藉此來挑戰以色列政策背後的真正意圖。因為以色列人至今以來始終拒絕談論難民回歸權利的原因,並非如某些人所想的那樣,是因為他們有著嚴重的良心愧疚,不願意承認他們在納粹大屠殺終結不過三年後,就在巴勒斯坦同樣犯下驅逐及屠殺原住民的罪行。我必須承認,我也曾經這麼認為,當時我是滿懷希望的,因為我天性樂觀,加上我也不高,只能看到叢林的下半部,看不到全景。所以我以為以色列人不想談論難民之返鄉權是因為像Uri

Avnery這樣的猶太人,直接經歷種族淨化那段不太愉快的歷史。所以當你談到返鄉權時,他們會極不愉快,因為你挑起了他們所不願面對的記憶……壓抑這記憶成為了這疾病的解藥,成了一種萬靈丹。

不過很遺憾的,事情並不是這麼一回事。避談難民回歸權對於復國主義者來說有很大的意義。因為他們並不歡迎阿拉伯人,無論是那些被以色列人驅逐的巴勒斯坦人,還是我們從未接觸的阿拉伯人,或者是那些不願「去阿拉伯化」的阿拉伯猶太人,復國主義者都不歡迎他們!一個民主政體是應該接納多元民族的,但是猶太復國主義者儘管嚷著要民主,卻希望維持國族的純淨,這就是問題主要的癥結,這也就是為什麼以色列始終拒絕談論難民回歸的權利。

所以當你們公開主張巴勒斯坦難民的返鄉權時,你們不只是支持了那些被驅逐之難民如果他們想要選擇回歸故土時的權利;你們不只是清楚認識到以色列在

1948年所犯下的種族淨化罪行;也不只是遵守了聯合國決議中所清楚明載的返鄉權;而且,你們同時也是非常明確地向中東唯一奉行種族主義的政權說「不」。

我同意中東國家的政體都不是很好,沒什麼特別值得稱許的地方,我不會將他們宣傳為未來社會發展的雛形,但很重要的是,其中除了主張猶太人之國度的以色列外,沒有一個是種族歧視的國家。而我們若要有效對付這個種族歧視之國,方式之一便是公開主張難民返鄉的權利。這無關政治現實,但它卻能夠觸碰到這猶太國家的敏感神經。我們要藉著這主張告訴他們—種族主義不是什麼新鮮事,但是在二十一世紀的今天,持續地公開殖民以維持種族歧視之國家政策,是不被國際社會所接受的,尤其是在今日我們所聚會的這個國家(德國)。謝謝各位。

Ilan Pappe之個人介紹,請參閱簡介以色列史家—伊藍.培皮(Ilan

Pappe)

Pappe對以巴和平進程之看法,請參閱巴勒斯坦和平進程:我們尚未記取的歷史教訓

伊斯兰教电台 - 汉语

Israel controls U.S. Presidents

Biden, Trump, Obama, Bush, Clinton...

The Victories of Revisionism

By Professor Robert Faurisson

The Jewish hand behind Internet

The Jews behind Google, Facebook, Wikipedia,

Yahoo!, MySpace, eBay...

多數以色列人支持一個種族隔離性的政府

The Jews behind Islamophobia

以色列游说团体——部分名单

Roger Garaudy's

"The Founding

Myths

of Israeli Politics"

Jewish hate against Christians

By Prof. Israel Shahak

Introduction to Revisionist

Thought

- By Ernst Zündel

Karl Marx: The Jewish Question

Reel Bad Arabs

- Revealing the racist Jewish Hollywood propaganda

"Anti-Semitism" - What is it?

视频

The Jews Banished 47 Times in 1000 Years - Why?

锡安长老会纪要

The International Jew

-

By Henry Ford

Pravda interviews Ahmed Rami

Israel Shahak's

"Jewish History,

Jewish Religion"

The Jewish plan to destroy the Arab countries

- From the World

Zionist Organization

Judaism and Zionism inseparable

"Jewish History"

- a bookreview

相片

Racist Jewish Fundamentalism

The U.S. cost of supporting Israel

The truth about the Talmud

Jews DO control the media -

a Jew brags!

- Revealing Jewish article

Quotes

- On Jewish Power / Zionism

政治漫画

行动主义

- Join the Fight!